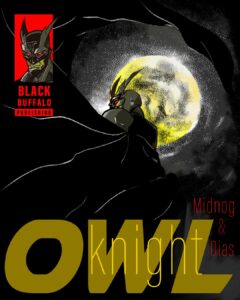

Capítulo Quatro: Três Homens em Conflito Parte II

A fumaça da torre subia como o último suspiro de uma cidade moribunda. A chuva, constante, parecia tentar lavar Epcia da própria consciência. Mas não havia água suficiente no mundo para isso.

Osíris estava ajoelhado, mãos no chão encharcado, sentindo o peso do próprio corpo e do que havia acabado de fazer. O sangue, o estilhaço, a dor… Tudo se misturava na poça à sua frente, formando um reflexo distorcido do homem que ele fora um dia.

Sean Meyer estava deitado a poucos metros, respirando com dificuldade. A explosão o deixara tonto, surdo por alguns instantes, e com a mandíbula latejando. Ainda assim, tentou se levantar. Conseguiu, mas apenas a tempo de receber um soco violento no rosto.

— Seu desgraçado… — rosnou Osíris, com os punhos cerrados e a respiração descompassada. — Tinha uma criança lá dentro! VOCÊ TINHA DITO QUE ESTAVA VAZIO!

Sean caiu novamente, desta vez de lado, meio submerso na água suja que escorria dos bueiros entupidos. Tossiu, levantando a mão em rendição.

— Não… Não tinha criança nenhuma… — murmurou, com a voz falhando. — Você… você está vendo coisas, Coruja. Não havia ninguém lá…

Mas Osíris não escutava. Ou talvez, apenas se recusasse a escutar. Seus olhos estavam fixos nas ruínas da torre, onde a fumaça se retorcia como serpente. Ele dava passos lentos, cada vez mais próximos daquilo que restava de sua antiga vida.

Foi quando o ronco de um motor cortou a chuva.

Um carro preto surgiu das sombras, deslizando entre os restos da calçada destruída. Não havia faróis acesos. Era uma sombra sobre rodas.

Sean se virou para olhar, e viu apenas o vulto antes de ser atingido. Seu corpo foi lançado para o lado, batendo no chão com violência. O carro freou bruscamente, e uma única porta se abriu.

Dela, saiu o Sentinela da Liberdade.

A mesma batina preta. O mesmo símbolo religioso manchado de sangue na testa. A mesma cicatriz, que parecia dividir seu rosto em antes e depois. Seu olhar era sereno como o de um padre antes da missa.

Ele caminhou até Sean com calma. Sem pressa. Virou o corpo do promotor e o forçou a ficar de joelhos.

Como num ritual.

— Pecado da Ira — disse, quase como uma prece —, selado com sangue.

Ele puxou uma pistola prateada do coldre e a encostou na nuca de Sean.

Mas o disparo nunca veio.

Uma lâmina cortou o ar como o juízo final. Uma foice — pequena, afiada, certeira. Enterrou-se no ombro do Sentinela, que gritou e cambaleou para trás.

Osíris caminhava na direção dele, uma segunda foice já em mãos. Seus olhos estavam apagados. Não havia nada ali além de uma fúria primitiva e silenciosa.

O Sentinela tentou sacar a arma de novo. Não teve tempo.

Osíris cravou a segunda lâmina na clavícula. E não parou.

Foice no pescoço.

Foice no rosto.

Foice nos olhos.

Repetidamente.

A chuva não lavava nada. Ela apenas ajudava a espalhar o vermelho.

Sean assistiu à cena em silêncio. Não interveio.

Não podia.

Talvez, no fundo, não quisesse.

Minutos depois, viaturas começaram a cercar a rua. Luzes vermelhas refletiam nas poças como corações pulsando na escuridão.

O’Hara foi o primeiro a chegar. Encontrou Sean de pé, rosto inchado. E perto dele, o cadáver — ou o que restava dele — do homem que um dia se disfarçou de símbolo.

A cabeça estava dividida. Literalmente.

No crânio, ainda cravada, uma foice — a assinatura final.

— Merda… — murmurou o oficial, puxando Sean de lado, afastando-o da cena.

— Me desculpa pelo Coruja… — disse, com a voz embargada. — Ele não voltou desde a Elisabeth Moon. Eu sabia que havia algo entre eles. Amor talvez. Ou pelo menos uma tentativa. Mas aquele bastardo matou ela. Matou o filho deles… por inveja.

Sean permaneceu calado por um instante. Depois respondeu, com os olhos ainda fixos no corpo:

— Isso foi uma execução.

— Foi o fim da Ira — corrigiu O’Hara. — Um pecado que sangrou até o último suspiro.

— Eu entendo. — Sean esfregou o rosto. — E talvez… talvez eu fizesse o mesmo. Mas não é por isso que eu devo aceitar.

Um carro encostou. O chofer o esperava. Sean entrou sem dizer mais nada e desapareceu nas sombras.

Horas depois, O’Hara voltava para casa. O caminho entre as vielas molhadas parecia mais sujo do que lembrava. Bueiros entupidos, ratos entre os postes, pichações com ameaças a políticos mortos.

Epcia não piorava. Epcia era isso.

Entrou em casa, pendurou a jaqueta no gancho e subiu.

No quarto, ligou o computador.

Chamadas perdidas.

Dennis Moon.

A garganta de O’Hara secou.

Dennis era… era um irmão de armas para Osíris. Quase um filho para ele. Um rapaz brilhante, agora limitado a uma cadeira por culpa de uma bala maldita.

Ligou de volta. Após alguns toques, a chamada foi atendida.

— E aí, pai… — disse Dennis, com aquele meio sorriso que sempre usava. — Como anda Epcia? Aqui em Michigan… só chuva e aula. Tava com saudade.

O’Hara não respondeu de imediato. Apenas olhou para a tela. Para o rosto que representava o que ainda havia de certo nesse mundo.

— Hoje… o Coruja matou o homem que destruiu a vida dele. Com as próprias mãos.

Dennis silenciou.

— Ele era o melhor de nós. Agora só restou a sombra.

— Igual ao pai dele — murmurou O’Hara, olhando uma fotografia sobre a estante.

Quatro rostos sorridentes em uma canoa: ele, Dennis, Osíris e Lucas.

Um tempo que já não existia.

Conversaram mais um pouco. Depois se despediram.

O’Hara deitou-se, mas não dormiu.

Epcia estava quieta demais. Como se contivesse a respiração antes do próximo grito.

Havia ainda outros pecados na cidade.

E agora… havia alguém disposto a cobrar cada um com lâminas.